私たちの生活の中で、日々名前を目にする「株式会社」。たとえばトヨタ自動車株式会社、ソニー株式会社、任天堂株式会社――これらはいずれも世界的に知られる「株式会社」です。

しかし、そもそも株式会社とはどのような仕組みで、いつ、どのように生まれたのでしょうか? 本記事では、株式会社の成り立ちを歴史・制度・経済の観点からやさしくひも解きます。

記事のポイント

- 株式会社が生まれた背景は「大航海時代」と「リスクの分散」にあった

- 出資と経営を分離することで、大規模な資金調達が可能になった

- 日本では明治時代に株式会社制度が整備され、近代産業の基盤となった

- 現代の株式会社は「株主」「取締役」「監査役」などの役割で構成されている

- 株式会社の仕組みを知ることで、投資や経済ニュースの理解が深まる

第1章:株式会社の起源 ― 大航海時代と共同出資の始まり

株式会社のルーツをたどると、16〜17世紀の「大航海時代」に行き着きます。この時代、ヨーロッパ諸国は新しい貿易ルートや植民地を求めて世界へ進出し、香辛料・金銀・絹などの交易で莫大な利益を狙いました。ところが、航海には沈没・海賊・病気など巨大なリスクが付きまとい、1回の航海に必要な資金も個人では到底まかなえないほど膨大でした。

リスクを「分け合う」ための仕組み

高リスク・高コストの航海事業を成り立たせるために生まれたのが「共同出資」です。複数の投資家が資金を出し合い、航海で得られる利益を出資比率に応じて分配する――これが株式会社の原型です。当初は航海ごとの一時的組織でしたが、やがて継続的な事業体へと発展し、「投資で事業を支える」文化が芽生えました①。

国家の後ろ盾を得た独占貿易会社

国家は有望な貿易会社に「特許状(チャーター)」を与え、特定地域の独占貿易権を付与しました。1600年のイギリス東インド会社、1602年のオランダ東インド会社(VOC)が代表例です。

「株式」という考え方の誕生

VOCは出資者に「株券」を発行し、会社の一部を所有できる仕組みを導入。投資家は配当や値上がり益を期待でき、今日の株式投資の原型がここに成立しました②。

第2章:東インド会社の登場と「株式」の誕生

1602年に誕生したオランダ東インド会社(VOC)は、史上初の株式会社として知られます。市民から広く出資を募り、株式を発行して事業資金を調達。これにより出資と経営の分離が進み、投資家は“有限責任”のもとで安心して出資できるようになりました③。

世界初の証券取引所の誕生

株券が流通した結果、1608年にはアムステルダムに世界初の「証券取引所」が誕生。投資家は株の売買で資金を流動化できるようになり、「株価」という概念が生まれ、現代市場の原型が整いました。

東インド会社がもたらした社会変革

VOCの成功は他国にも波及し、イギリスやフランスでも類似の会社が設立。資本蓄積が進み、のちの産業革命の土台となりました。

第3章:日本における株式会社制度の導入と発展

株式会社制度が日本に導入されたのは明治維新後。政府は「富国強兵」「殖産興業」を掲げ、鉄道・造船・銀行などの基幹産業育成のため株式会社制度を取り入れました。

日本初の株式会社の誕生

1873年(明治6年)設立の「第一国立銀行(現・みずほ銀行)」は日本初の株式会社といわれます。以降、三井・三菱・住友などの財閥が台頭し、株式会社を活用して産業を牽引しました④。

商法の制定と制度の整備

1890年に「商法」、1893年に「株式会社条例」が公布。設立手続・監査・株主権利が法制化され、日本にも近代企業制度が確立しました⑤。

産業革命と株式会社の拡大

20世紀初頭、鉄道・電力・製鉄・通信などの大規模事業が進展。株式発行で広く資金を集める株式会社の仕組みが社会に定着し、東京・大阪の取引所で株式市場が形成されました。

第4章:株式会社の仕組み ― 株主・経営・利益の関係

株式会社の基本構造

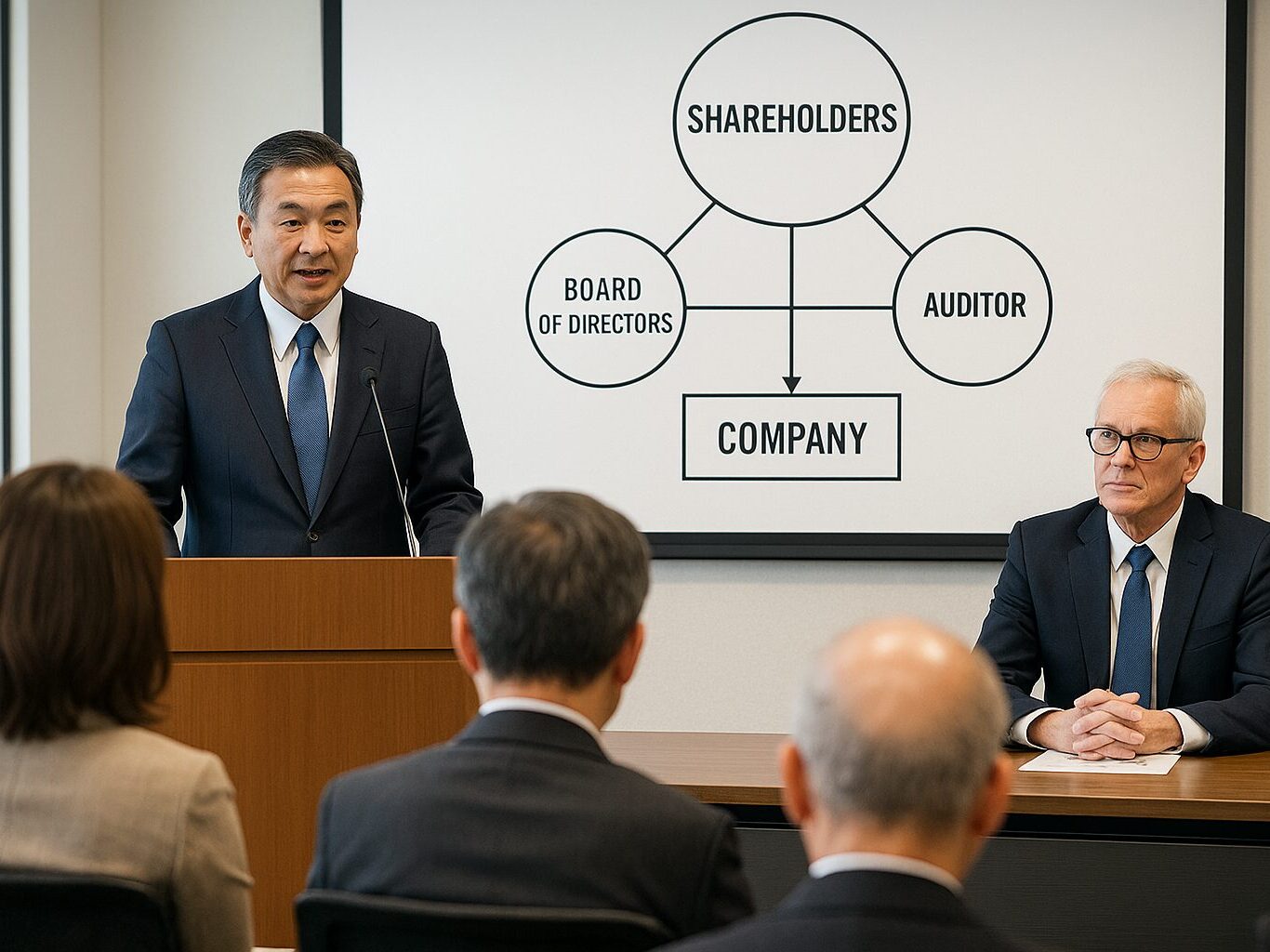

株式会社は「出資者(株主)」が資金提供し、「取締役」が事業運営を担う仕組みです。株主は会社の所有者として議決権や配当を得ます。

株主の権利と株主総会

最高意思決定機関は「株主総会」。経営方針、取締役選任、配当などを決定します。株式数に応じて議決権が与えられるため、多数の株を持つ株主ほど発言力が強まります。

取締役とコーポレートガバナンス

取締役会は経営戦略や資金運用、人材、投資判断を行います。所有と経営の分離により、チェック&バランスが働くよう設計され、これを「コーポレート・ガバナンス」と呼びます⑥。

利益と配当の仕組み

利益は将来投資のための内部留保と、株主への配当に分かれます。配当の金額・タイミングは株主総会の承認事項で、株価上昇によるキャピタルゲインと合わせて株主リターンを構成します。

第5章:現代の株式会社と社会への影響

経済を支える主役

現代の経済活動の大半は株式会社が担っています。日本には約180万社の株式会社が存在し、雇用や税収を通じて社会基盤を支えています⑦。

個人投資家の時代

NISAの普及により、誰もが少額から株式会社へ出資できるようになりました。消費者であり株主でもある時代が到来しています⑧。

社会的責任と持続可能性

企業は利益だけでなく、環境・労働・地域といった社会的責任も求められています。ESGやサステナビリティ経営が評価軸に組み込まれ、投資家の重視点にもなっています⑨。

信頼と透明性の経営へ

AIやブロックチェーンの進展で開示の正確性・即時性が高まり、「信頼」を資本に成長する企業が選好される流れが強まっています。

まとめ|株式会社の成り立ちを理解することは「経済のしくみ」を知ること

株式会社の歴史をたどると、人類の経済発展の縮図が見えてきます。大航海時代の共同出資から、東インド会社、日本の近代化、そして現代のグローバル企業へ――。株式会社は、信頼と協力のもとに社会を動かす「経済の心臓部」です。その仕組みを理解することは、世界の動きを読み解く鍵になります。

参考文献/脚注リスト

- Harari, Yuval Noah, “Sapiens: A Brief History of Humankind”, Harper, 2015.

- Amsterdam Stock Exchange History, World Federation of Exchanges, 2021.

- Carlos, Ann M. & Neal, Larry, “The Micro-foundations of the Early London Capital Market”, Economic History Review, 2006.

- 経済産業省

- 法務省「商法制定の歴史」(日本法制史研究資料, 2020年)

- 東京証券取引所「コーポレート・ガバナンス・コード解説」(2022年)

- 経済産業省「法人企業統計年報」

- 金融庁「NISA制度の概要と利用者動向」(2023年)

- 国連グローバル・コンパクト「企業とサステナビリティ報告」(UNGC, 2022年)

コメント